Oleh: Syaiful W. Harahap*

Catatan: Artikel ini pertama kali diayangkan di Tagar.id pada tanggal 12 Agustus 2020. Redaksi.

TAGAR.id - “Terima Rekomendasi PDIP, Bobby Pidato Kolaborasi”, ini judul berita di Tagar, 11 Agustus 2020. Itu artinya Bobby Afif Nasution, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi diusung PDIP untuk pemilihan Wali Kota Medan melalui jalur Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2020 yang diatur oleh UU. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, akan bertarung di Pilkada Wali Kota Surakarta (dikenal juga sebagai Solo). Keikutsertaan Gibran dan Bobby dalam Pilkada justru jadi isu politik dinasti untuk menzalimi Jokowi.

Tentu saja berita ini akan jadi ‘santapan’ banyak kalangan, terutama ‘the haters’, yang selama ini mencari-cari celah, bahkan yang bersifat privasi, untuk melontakan ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain bentuk terhadap Jokowi dan keluarganya.

Media massa dan media online pun jadikan langkah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang memilih ikut bertarung dalam Pilkada Wali Kota Solo, Jawa Tengah, sebagai isu besar, sebagian dengan bumbu sensasi agar bombastis, yang dikait-kaitkan dengan politik dinasti (istilah yang tepat adalah dinasti politik).

1. Politik Dinasti adalah Suksesi Pejabat Ala Monarki atau Demokrasi

Celakanya, banyak yang berbicara memakai ‘kacamata kuda’ (KBBI: sangat fokus pada tujuan, tidak memedulikan keadaan sekitar) ketika kaitkan anak dan menantu Jokowi dengan isu dinasti politik.

Soalnya, di beberapa daerah terjadi juga ‘estafet’ kepemimpinan di tingkat desa, kelurahan, kabupaten, kota dan provinsi. Ada yang ‘berpindah’ ke istri, ke anak, adik, anggota keluarga lain dan seterusnya. Tapi, karena memakai ‘kacamata kuda’ fakta terkait dengan ‘estafet’ kepemimpinan pun diabaikan karena sasarannya hanya kepada Jokowi.

Padahal, yang dimaksud dengan dinasti politik adalah suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa. Dalam konteks ini suksesi adalah penggantian, terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara, karena pewarisan. Ini terjadi pada kerajaan atau monarki yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu.

Jika ditarik ke Indonesia sebagai negara demokrasi, maka suksesi bisa disebut sebagai proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan UU, dalam hal ini melalui Pilkada di kabupaten, kota dan provinsi. Juga dilakukan untuk memilih kepala desa.

Keikutsertaan Gibran dan Bobby dalam pilkada masuk dalam kategori suksesi konstitusional yaitu pemilihan yang diatur oleh pemerintah berdasarkan UU, dalam hal ini UU Pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, pencoblosan, perhitungan perolehan suara dan penetapan pemenang. Presiden Jokowi tidak bisa mencampuri urusan Pilkada karena langkahnya dibatasi UU.

2. Terjadi Pemutarbalikan Fakta Antara Kritik dan Penghinaan

Sewaktu ada protes terhadap kekerabatan dan pertalian darah pada Pilkada, muncullah sanggahan dengan mengaitkan hal itu sebagai hak asasi. Tapi, jika bercermin ke negara demokrasi, seperti Amerika Serikat (AS), justru menghadang kekerabatan dan pertalian darah pada sistem pemerintahan.

Ketika Jimmy Carter terpilih sebagai Presiden AS ke-39 tahun 1977-1981, adiknya marah-marah karena sebagai pengusaha kacang tanah dia tidak bisa lagi berbisnis dengan jaringan yang terkait dengan pemerintah. Begitu juga dengan Hillary Clinton terpaksa meninggalkan dunia pengacara karena suaminya, Bill Clinton, terpilih jadi Presiden AS ke-42 tahun 1993-2001 atau dua periode. Padahal, Hillary masuk dalam 100 pengacara ternama di AS.

Ketika roda reformasi bergulir banyak tatanan sosial yang tiba-tiba berubah. Ibarat keran air yang dibuka tiba-tiba air pun mengalir dengan deras tanpa bisa dihentikan. Inilah yang terjadi di banyak aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ketika reformasi dicanangkan sejak rezim Orde Baru runtuh, Mei 1998.

Hukum disebut-sebut sebagai panglima, tapi tidak bisa menghentikan ujaran kebencian (hate speech), fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Bahkan, ada usul untuk menghapus pasal penghinaan terhadap kepala negara. Ini benar-benar tidak masuk akal karena menghina pribadi pun merupakan perbuatan yang melawan norma, moral, agama dan hukum.

Agaknya, terjadi distorsi (pemutarbalikan suatu fakta) antara kritik dan penghinaan. Penghinaan, ujaran kebencian dan fitnah dikelompokkan oleh segelintir penggiat media sosial sebagai kritik. Ini jelas keliru karena kritik adalah kecaman atau tanggapan dengan pijakan data atau fakta. Yang dikritik bukan pribadi atau orang per orang, tapi program yang dijalankan.

3. Wartawan Jalankan Self-cencorship

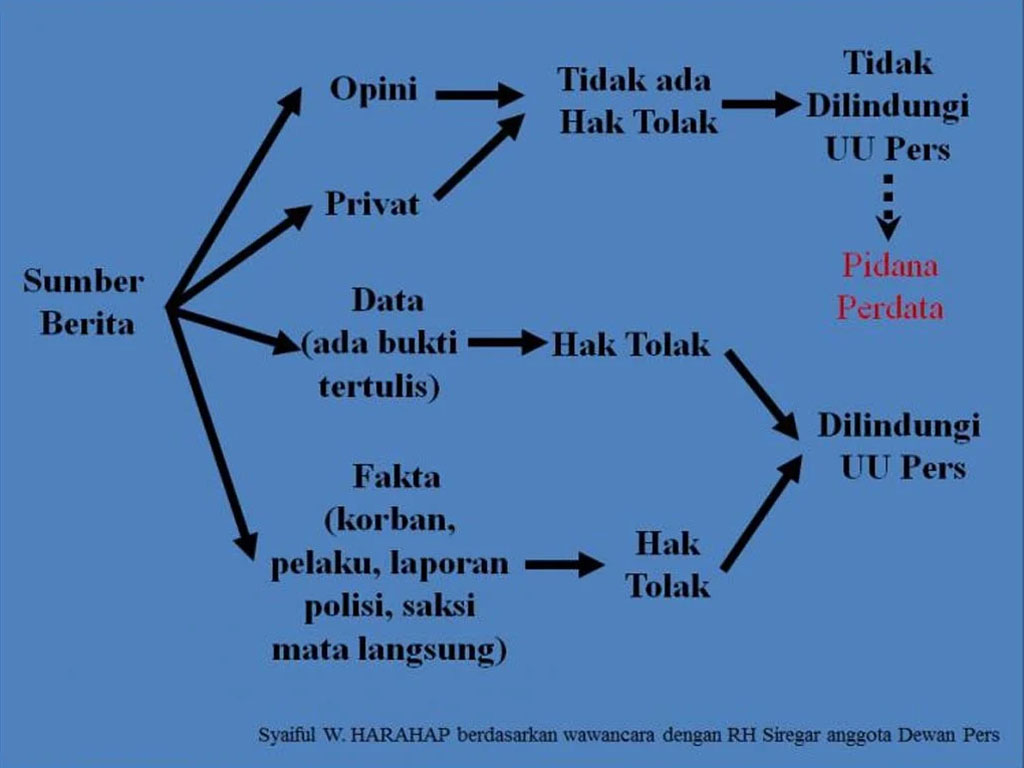

Dalam jurnalistik, UU Pers tidak bisa membela atau memakai hak tolak terhadap tulisan yang tidak berpijak pada data atau fakta. Dunia jurnalisik mengenal empat fakta, yaitu: fakta privat, opini, publik dan empiris. Tulisan, berita atau reportase dengan pijakan fakta privat dan opini bukan bagian dari jurnalistik karena jurnalistik berpijak pada fakta publik dan fakta empiris.

Berita atau tulisan dalam jurnalisik yang bisa dibela UU Pers (Dok Pribadi).

Berita atau tulisan dalam jurnalisik yang bisa dibela UU Pers (Dok Pribadi).

Hoaks (informasi yang menyesatkan), ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, dan lain-lain merajalela di media sosial (medsos). Ini terjadi karena tidak ada kode etik pengguna medsos. Sedangkan wartawan bekerja dengan pijakan kode etik jurnalistik dan diawasi oleh publik serta berjalan di koridor hukum sesuai dengan UU Pers. Sebelum masuk ke kode etik jurnalistik dan UU, wartawan menjalankan self-cencorship yaitu menyensor sendiri tulisan atau berita (agar tidak melawan kode etik jurnalistik dan UU) yang akan diserahkan ke penanggung jawab rubrik atau redaktur. Itu artinya ada jenjang sensor di media massa dan media online yang berpegang pada asas jurnalistik.

Untuk mengatasi perbuatan yang melawan hukum di media diterbitkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, yang lebih dikenal sebagai UU ITE. Celakanya, segelintir orang menyebut UU ITE sebagai upaya untuk membelenggu kebebasan berekspresi. Tentu saja anggapan itu tidak masuk akal (sehat) karena hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain bukan kebebasan berekspresi.

Maka, hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain merupakan bentuk menzalimi yaitu menindas, menganiaya, atau berbuat sewenang-wenang terhadap seseorang, dalam hal ini melalui tulisan di media, terutama medsos. Zalim merupakan perbuatan yang bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil dan kejam (Disclaimer: Artikel ini tidak terkait dengan dukung-mendukung dan relawan Jokowi karena murni sebagai tulisan dengan pijakan jurnalistik). []

* Syaiful W. Harahap adalah Redaktur di tagar.id